在 “世界风筝都” 潍坊的传统作坊里,老师傅们仍在沿用 “火烤定型凭手感,纹样手绘靠经验” 的古法工艺,这导致竹篾废品率常超 20%,复杂纹样设计周期长达一周。随着数字化浪潮冲击,竹篾弯曲参数仿真系统与纹样 CAD 设计平台的搭建,正让传统风筝产业实现 “毫米级精度” 与 “文化传承” 的双重突破,年产能提升至 20 万只的同时,让非遗技艺焕发新生。 一、竹篾弯曲:从 “经验摸索” 到 “数据驱动”

一、竹篾弯曲:从 “经验摸索” 到 “数据驱动”

传统竹篾处理堪称 “七分火候三分技”,南通板鹞风筝传承人王志清指出,竹篾柔韧度把控直接决定风筝飞行性能。但自然竹材的节点分布差异,常使同批次风筝合格率不足 80%。数字化转型中,基于高阶剪切变形理论的仿真系统成为破局关键:通过采集竹材直径、含水率等 12 项参数,构建深度学习模型预测弯曲形态,将误差控制在 ±0.5mm 内。

潍坊某风筝厂应用该系统后,实现三大革新:采用红外测温实时监控火烤温度(精确至 ±2℃),替代传统 “手触测温”;通过压力传感器记录弯曲应力数据,自动生成最佳定型方案;建立竹材数据库匹配不同风筝类型 —— 龙头蜈蚣风筝主骨选用直径 5mm 的三年生毛竹,沙燕风筝翼骨则适配 3mm 细篾。此举使竹篾利用率从 65% 跃升至 92%,单只风筝材料成本降低 30%。

二、纹样设计:从 “手绘复制” 到 “数字再生”

传统风筝纹样传承面临 “画稿易损、风格难续” 的困境,北京沙燕风筝的吉祥纹样全靠师徒口传心授。纹织 CAD 平台的引入彻底改变这一现状:通过扫描仪将老画稿矢量化,转化为可编辑的矢量图形;利用循环画图功能,只需设计一个单元纹样即可自动生成整串蜈蚣风筝的连续图案;借助 3D 数码打印技术,使牡丹、蝙蝠等传统纹样色彩饱和度提升 40%。

洛阳 “黄河王氏风筝” 第二十六代传承人王广武的工作室里,数字化设计展现独特价值:CAD 软件的块面分色功能解决了传统手绘中边界杂色问题,使八仙过海等复杂纹样的绘制时间从 3 天缩短至 4 小时;自定义颜色库保存了濒临失传的矿物颜料色值,确保 “靛蓝雅青” 等传统色调精准还原。更重要的是,平台构建的纹样数据库已收录 200 余种经典图案,成为非遗数字化保护的鲜活

三、双轮驱动:传统工艺的现代重生

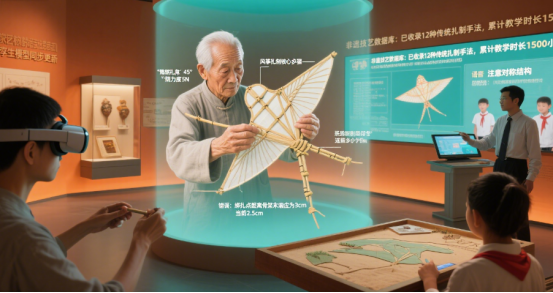

数字化工具并未削弱手工温度,反而成为技艺传承的 “新纽带”。在潍坊王家庄子村,40 家风筝企业中 90% 已部署数字化系统,线上销售额占比超 60%。年轻工匠通过 AR 技术观看老师傅的竹篾弯曲演示,结合仿真系统参数理解 “三分扎七分糊” 的古法精髓;海外客户通过在线 CAD 平台定制纹样,使传统风筝远销中东、东南亚地区。

这种 “科技 + 文化” 的模式成效显著:某企业应用双系统后,年产能从 8 万只增至 15 万只,其中融合数字化纹样的创新产品溢价达 25%。更深远的是,竹篾参数库与纹样数据库的建立,让 “只可意会” 的工艺标准转化为可量化、可传播的数据资产,为传统风筝注入了跨越时空的生命力。

从曹雪芹《南鹞北鸢考工志》的技艺记载,到今日数字模型中的竹篾曲线,传统风筝正在数字化转型中完成华丽蜕变。当毫米级精度的竹骨承载着数码打印的传统纹样飞向蓝天,这不仅是产业升级的缩影,更是文化传承在数字时代的生动诠释。

九河云以'技术+生态'双轮驱动,为制造业提供全周期数字化转型解决方案。联合华为及国产ISV厂商,为企业精准匹配CAD/CAE/EDA等国产工业软件替代方案,实现智能设计、生产流程优化及管理系统升级,推动制造业高质量发展。